Die thermische Sanierung von Bestandsgebäuden ist ein zentraler Bestandteil verschiedener Strategien zur Erreichung der österreichischen Klimaziele. Besonders bei Gebäuden, die bis Ende des 20. Jahrhunderts errichtet wurden, können Maßnahmen zur Trockenlegung der Konstruktion erforderlich sein, da oft keine oder nur unzureichende Abdichtungen vorhanden sind. In Wien stammen rund 20 % der Gebäude aus der Gründerzeit (1870–1920), das entspricht etwa 32.000 Häusern.

Der Bauwerkssockel

Der Bauwerkssockel gehört zu den am stärksten belasteten Bauteilen eines Gebäudes. Er ist nicht nur Feuchtigkeit aus dem Erdreich und dem Außenklima ausgesetzt, sondern wird zusätzlich durch Spritz- und Oberflächenwasser beansprucht. Sabine Brandlhofer, MSc, hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit im Fachbereich Bauingenieurwesen am FH Campus Wien mit diesem Bereich genauer beschäftigt. Mithilfe des State of the Art Softwarepakets Delphin führte sie hygrothermische Simulationen durch, um den Einfluss von Dämm-, Abdichtungs- und Trocknungsmaßnahmen zu analysieren.

Berechnungsmodell

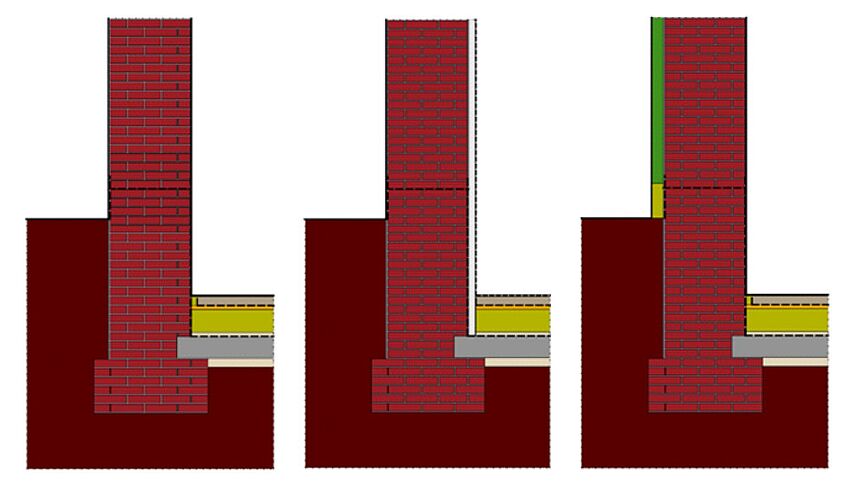

Für die Untersuchung wurde eine typische Ziegelwand aus der Gründerzeit mit einer Dicke von 74 cm modelliert. Die Wand, ca. 3 m hoch, reicht 1,25 m ins Erdreich und ist auf einem Streifenfundament aus Ziegeln im altösterreichischen Format (29 x 14 x 6,5 cm), im Verband mit 1 cm starken Setz- und Lagerfugen, gegründet. Ergänzend wurde eine in das Streifenfundament eingelassene Stahlbetonplatte mit einer Dicke von 20 cm berücksichtigt, wie sie bei Sanierungen, Dachgeschoßausbauten oder Revitalisierungen eingesetzt wird. Diese Platte ist oberhalb abgedichtet, gedämmt und mit einem Fußbodenaufbau für Wohnraumnutzung versehen (Skizze, Abbildung 1).

Fokus der Studie

Untersucht wurden mehrere Aspekte: der Einfluss von Innen- und Außendämmung auf das Austrocknungsverhalten und die Feuchtebilanz der Konstruktion, der Energieaufwand für das Trocknen feuchten Mauerwerks sowie die Frage, unter welchen Klimabedingungen auf eine Trockenlegung verzichtet werden kann.

Methode

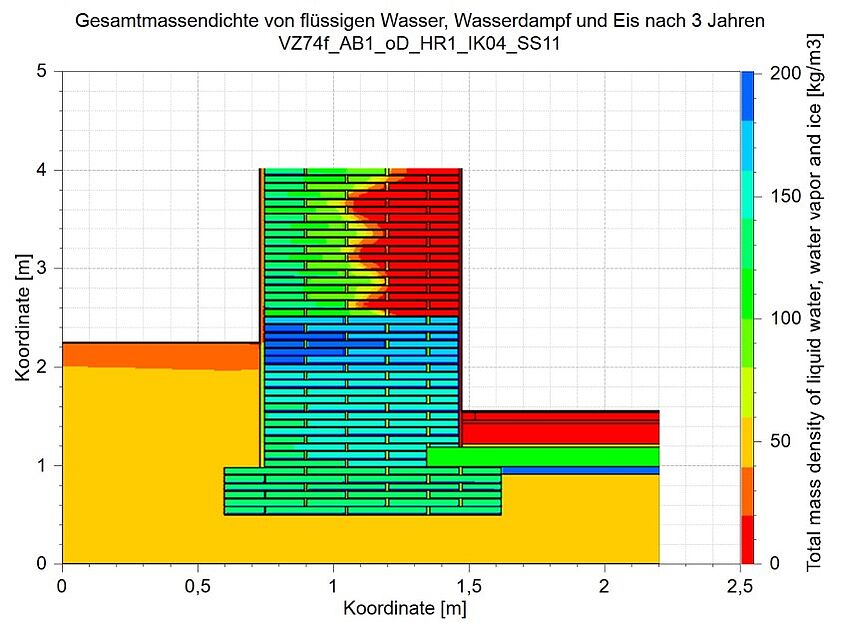

Die Bewertung der verschiedenen Ausführungsvarianten erfolgte anhand der Parameter Wärme- und Feuchteschutz, Energieeffizienz und Gebrauchstauglichkeit. Die Simulationsergebnisse wurden durch Wassergehalts- und Temperaturverläufe sowie Isoplethenmodelle ausgewertet.

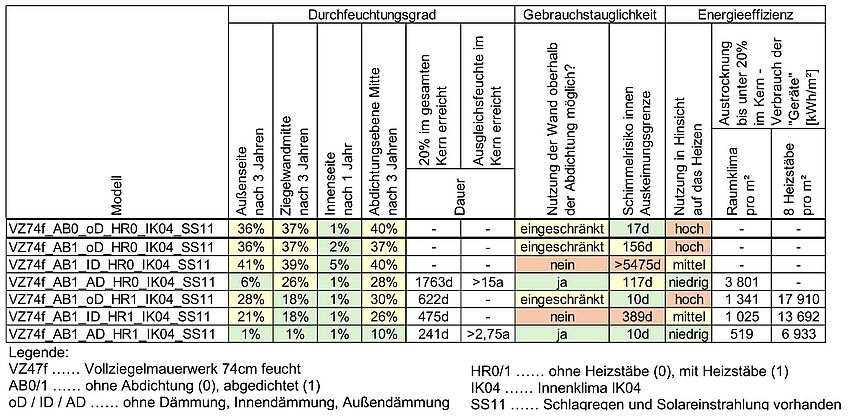

Zur Beurteilung der Energieeffizienz wurden der Energieverbrauch zur Aufrechterhaltung des Innenraumklimas (durch Luftentfeuchter und Fußbodenheizung) und der Verbrauch der eingesetzten Heizstäbe (8 Stück pro Quadratmeter mit je 150 W Leistung) bis zur Mitte der Ziegelwand betrachtet.

Der Wassergehalt in der Konstruktion wurde anhand des Durchfeuchtungsgrades bewertet. Das Basismodell wies einen Anfangswassergehalt von 100 kg/m³ im Erdreich und in der Konstruktion auf, was zu einem mittleren Durchfeuchtungsgrad im Kern von 37 % führte. Eine wirksame Trockenlegung gilt erreicht, wenn der Durchfeuchtungsgrad im Kern auf maximal 20 % sinkt. Der Vergleich der Varianten erfolgte ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Wert erreicht wurde bzw. der Wassergehalt die Ausgleichsfeuchte annähernd erreichte. Auf dieser Basis wurde der Energieverbrauch der Trocknungsgeräte berechnet.

In der Auswertung ist erkennbar, dass lediglich vier der untersuchten Varianten den Zielwert von 20 % Wert erreichen und nur zwei davon weiter austrocknen können. Unter diesen vier Varianten befinden sich alle drei mit Heizstäben, auch die außen gedämmte ohne Heizstäbe.

Bewertung von Ausführungsvarianten

Die Analysen belegen, dass Außendämmungen in Kombination mit nachträglicher Abdichtung am besten abschneiden (Abbildung 3). Varianten mit Außendämmung ermöglichen die schnellste Austrocknung und sind bis zu einem Verhältnis von Raumfläche zu beheizbarer Wandfläche von 2,08 am energieeffizientesten. Innenwanddämmungen verzögern hingegen die Austrocknung und führen zu längeren Trocknungszeiten. Daher sollten Trocknungsmaßnahmen unbedingt abgeschlossen sein, bevor eine Innendämmung angebracht wird.

Empfehlungen für die Praxis

Vor Sanierungs- oder Trocknungsarbeiten ist die Feuchtebelastung und deren Verteilung im Mauerwerk zu bestimmen. Nur auf dieser Grundlage kann das geeignete Abdichtungsverfahren gewählt und später dessen Wirksamkeit überprüft werden. Falls eine Außendämmung möglich ist, sollte diese in Kombination mit einer nachträglichen Abdichtung bevorzugt werden. Eine entsprechend geschützte Außenwand erreicht nach etwa acht Monaten, bis zu einer Tiefe von 15 cm, einen Durchfeuchtungsgrad von 20 %. Unabhängig von der Bauweise des Sockels (bündig, vor- oder rückspringend) sollte der untere Abschluss zur Geländeoberfläche verschlossen und vor Wasser und Schmutz geschützt werden. Bei stark gegliederten Fassaden oder denkmalgeschützten Gebäuden kommt häufig eine Innendämmung zum Einsatz. Diese sollte jedoch nur nach vollständiger Trockenlegung der Wände angebracht werden. Um erneute Durchfeuchtung zu verhindern, sollte im Spritzwasserbereich ein geeigneter Putz verwendet werden, der auf die Eigenschaften des Mauerwerks abgestimmt ist. Bei Einsatz von Heizstäben empfiehlt es sich, den Putz vorab zu entfernen und die Poren des Mauerwerks durch Sandstrahlen zu öffnen, um das Austrocknungspotenzial zu erhöhen.

Autor:innen/Kontakt/Info

Sabine Brandlhofer, MSc

Absolventin der FH Campus Wien – Studiengang Bauingenieurwesen

Dipl.-Ing. Dr.techn. Tobias Steiner, MEng

Abteilungsleiter Bauphysik im IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH. www.ibo.at/bauphysik

Andreas Brabenec

Baumeister, TÜV-zertifiziert Sicherheitstechnik, zertifiziert für Thermographie, EUR.Ing.