Alltagssorgen

Regelmäßige Wasserschäden durch Rohrgebrechen gehören leider zum Alltag in Bestandsgebäuden. Dies wurde bereits in Beitrag 2 aufgezeigt, in dem der Fokus auf der Beurteilung der Kostenauswirkung unterlassener Trocknungsmaßnahmen lag, wobei die Untersuchungsergebnisse sowohl auf der Auswertung realer Projekte, wie auch auf den Ergebnissen eines eigens entwickelten Prüfstands basierten.

Alternative Untersuchungsmethode

Nachfolgend wird erneut eine Beurteilung der Auswirkung von Wasserschäden auf die Konstruktion, insbesondere die tragenden Holzbauteile der Deckenkonstruktion durchgeführt. Diesmal allerdings anhand hygrothermischer Simulationen. Ziel der Untersuchung ist es zu beurteilen, ob - wie im konkreten Fall, 1 Jahr nach einem Wasserschaden - noch eine Bauteilöffnung und technische Trocknung vorgenommen werden sollte, oder auf eine solche verzichtet werden kann.

Der Wasserschaden

Ausgangslage ist ein defektes Rohr und ein Wassereintritt in die Konstruktion über etwa 5h. Wie bei Holztramdecken üblich rinnt das Wasser – zum Leidwesen der unterhalb wohnenden - rasch durch die Konstruktion und ein Leitungsgebrechen wird in der Regel binnen weniger Stunden diagnostiziert und entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache eingeleitet. Was bleibt sind Flecken, Ablaufspuren, ein aufschüsselnder Parkettböden. Neben diesen oberflächlichen, offensichtlichen Folgen bleibt die verdeckt in der Konstruktion aufgenommene Feuchte aber unbemerkt. Während eine Auffeuchtung von mineralischen Baustoffen wie einem Ziegelmauerwerk in der Regel unproblematisch gespeichert werden kann führt ein Feuchteeintrag in Holzwerksstoffen zu kritischen Bedingungen und dem Risiko von Schimmelbildung und Holzabbau.

Ein Risiko für die Konstruktion?

Ob es tatsächlich zu Schimmelbildung und Holzabbau kommt hängt von der Höhe und der Dauer dieser kritischen Feuchtezustände in der Konstruktion ab. Diese wird wiederum von den an die Konstruktion grenzenden klimatischen Bedingungen bestimmt. Für die nachfolgenden Berechnungen wird ein typische Wohninnenraumklima angesetzt, mit einer geringen Feuchtelast, da sich die Nutzerinnen ja des Wasserschadens bewusst sind und – abgesehen von einer Bauteilöffnung und technischen Bauteiltrocknung – entsprechende Maßnahmen mit Heizen und Lüften zu einer positiven Trocknung setzen.

Simulationsergebnisse

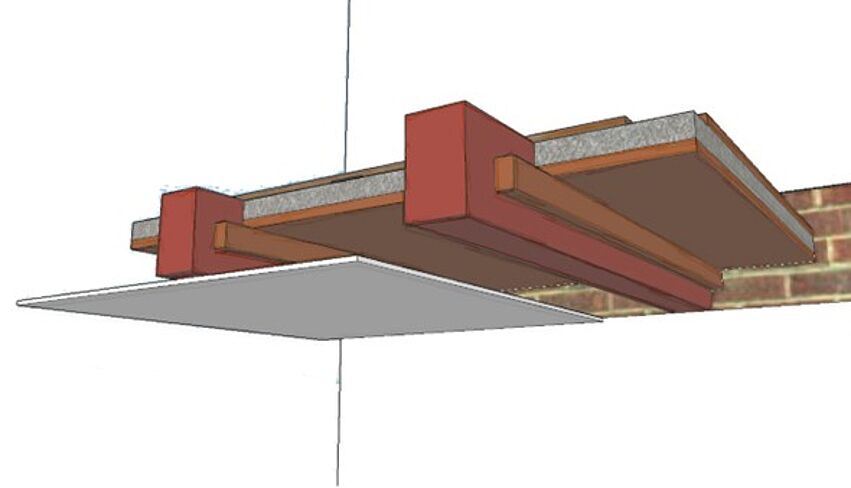

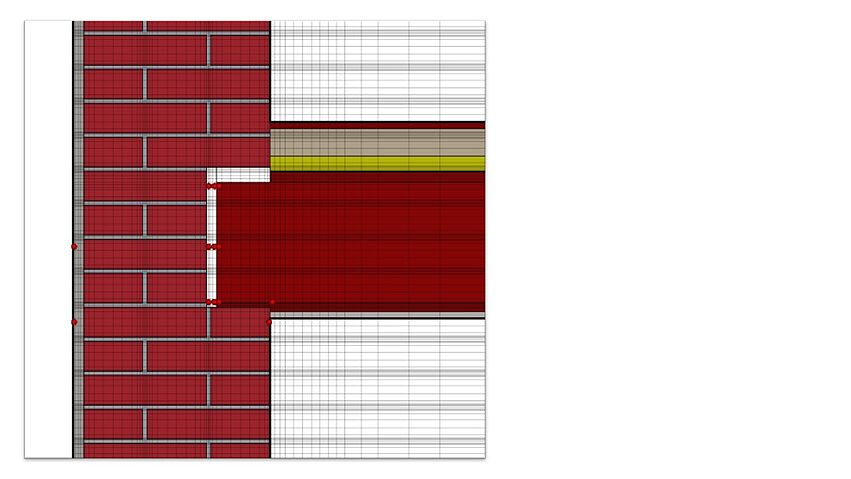

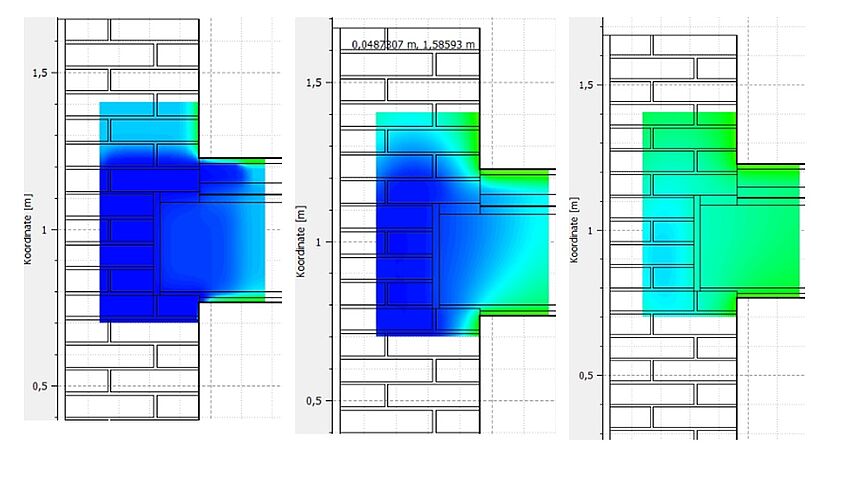

Die Simulation – dargestellt im Berechnungsmodell (Abbildung 1) – beginnt kurz nach dem Auftreten des Wasserschadens und erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren. Der Startzeitpunkt liegt somit beim Wasserschaden im Oktober 2024. Für die Bewertung werden das erste sowie das zweite Jahr, also bis Oktober 2026, herangezogen.

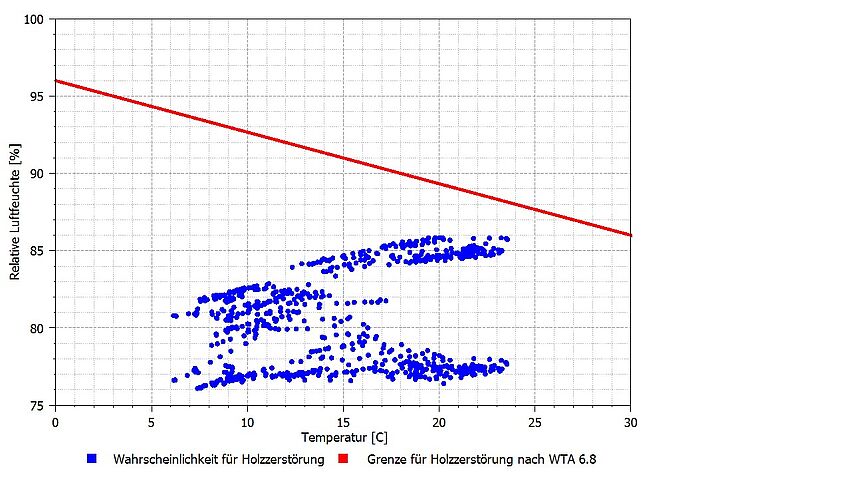

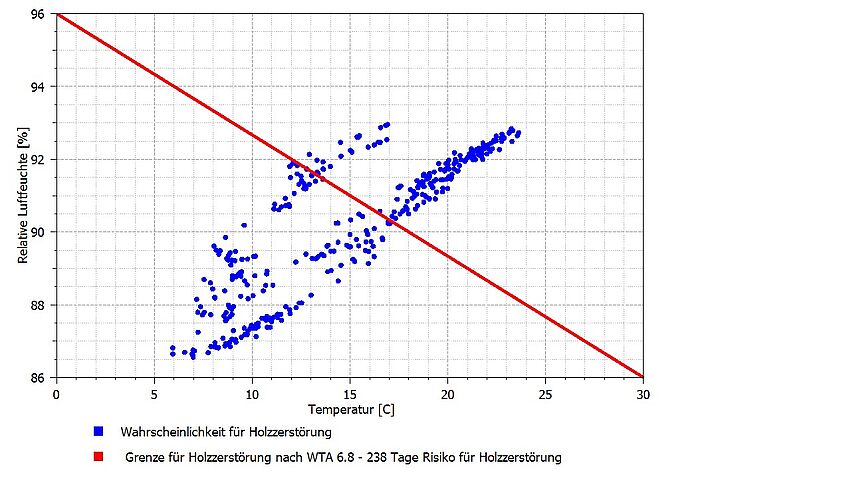

Die Beurteilung erfolgt anhand der Stirnseite der Holzbalkenköpfe. Abbildung 2 zeigt die Einschätzung des Balkenkopfes hinsichtlich des Risikos einer Holzverrottung ohne vorangegangenen Feuchteschaden. Im Vergleich dazu ist in Abbildung 3 das Temperatur- und Feuchteverhalten an der Stirnseite des Holzbalkenkopfes im Verlauf des ersten Jahres nach dem Wasserschaden dargestellt. Über das gesamte Jahr hinweg treten kritische Feuchtezustände auf (Überschreitung der roten Grenzlinie gemäß Holzabbaumodell nach WTA).

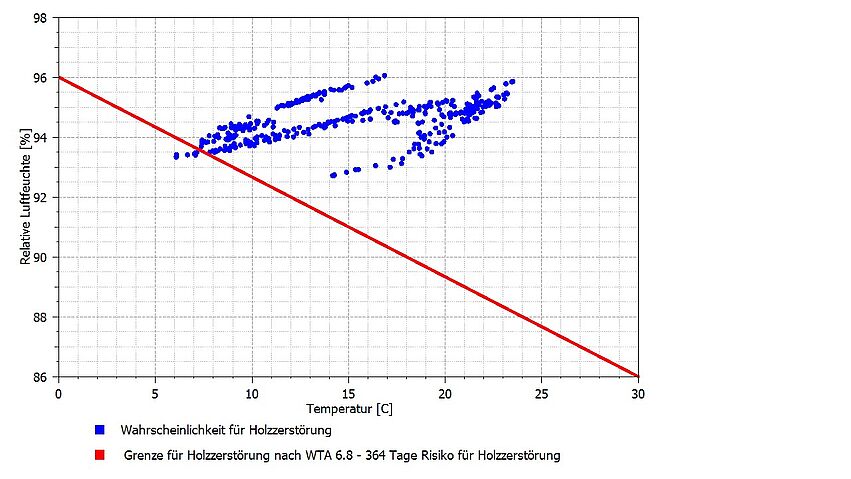

Im zweiten Jahr, also ab Oktober 2025, zeigt sich bereits ein deutlich günstigeres Verhalten, wenngleich weiterhin ein Risiko für Holzabbau besteht (Abbildung 4). Ab dem dritten Jahr ist schließlich eine deutliche Abnahme kritischer Feuchtezustände zu beobachten, wie in der Abbildung zum Holzverrottungsmodell nach WTA ersichtlich ist.

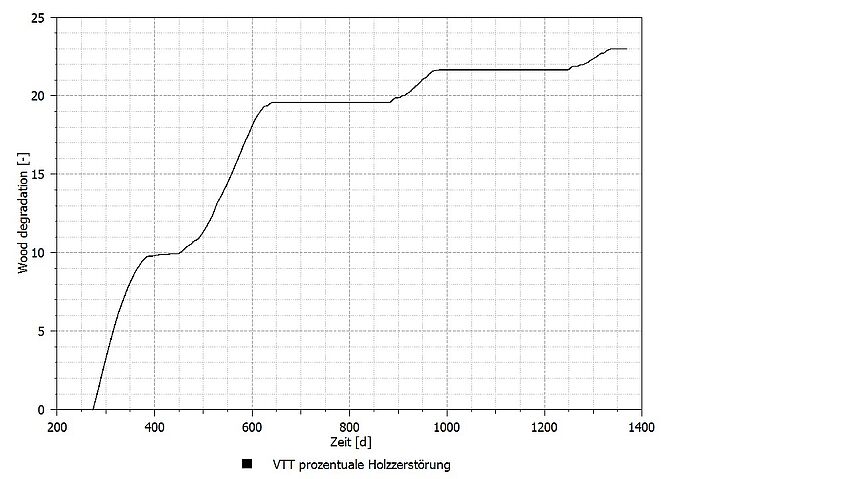

Holzabbau quantifizieren

Eine Beurteilung der Stirnseite des Holzbalkenkopfes in der Außenwand (Abbildung 5) zeigt, dass es unter den angesetzten Bedingungen zu Holzabbau von etwa 7 % im ersten Jahr gekommen ist und im zweiten Jahr weitere 7 % zu erwarten sind, nach 3 Jahren ist die Konstruktion so weit ausgetrocknet, dass kein weiterer Holzabbau mehr stattfindet. Der Holzabbau bis dahin beträgt etwa 21 %.

Fazit

Als Ergebnis der Simulationen lässt sich zusammenfassen, dass in Folge eines Wasserschadens das Erste Jahr für einen Holzabbau und die Schädigung der tragenden Deckenbalken ausschlaggebend ist. Trocknungsmaßnahmen sind also grundsätzlich rasch durchzuführen. Erfolgt keine technische Bauteiltrocknung so erreicht die Konstruktion bei typischen Raumklimabedingungen in etwa 2 Jahren nahezu vollständig wieder ihre typische Ausgleichsfeuchte (Abbildung 6).

Die Ergebnisse der hygrothermischen Bauteilsimulationen stimmen gut mit den Erfahrungen aus Messung und Praxis überein. Die Simulation stellt ein wertvolles Werkzeug zur Beurteilung der Feuchteverhältnisse in der Konstruktion nach einem Wasserschaden dar. Das Risiko von Holzabbau und Schimmelbildung kann mittels Simulation gut prognostiziert werden. Dadurch lassen sich Fragen nach erforderlichen Trocknungsmaßnahmen seriös beantworten. Im Idealfall kann so auf umfangreiche Bauteilöffnungen und technische Bauteiltrocknung verzichtet werden.

AutorInnen/Kontakt/Info

Dipl.-Ing. Dr.techn. Tobias Steiner, MEng

Abteilungsleiter Bauphysik im IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH. www.ibo.at/bauphysik

Andreas Brabenec

Baumeister, TÜV-zertifiziert Sicherheitstechnik, zertifiziert für Thermographie, EUR.Ing.

Ana Maria Popovici, BSc

Praktikantin IBO Bauphysik