Seit knapp 100 Jahren erleichtern Kunststoffe unser Leben. Wir schätzen die vielen Farben und Formen, die geringen Einkaufskosten, die Pflegeleichtigkeit und die Verfügbarkeit für vielfältigste Anwendungszwecke. Jedoch häufen sich mittlerweile die wissenschaftlichen Belege, dass diese erdölbasierten Erzeugnisse und auch biobasierte Varianten sich in der Umwelt nur äußerst zögerlich abbauen. Die Kunststoffpartikel zersetzen sich bis hin zu Mikroplastik, das über die Luft und die Nahrungskette in unsere Körper gelangt. Da sich Nano- und Mikroplastik-partikel (NMP) in Geweben und Organen anreichern und eine lebenslange Exposition bedeuten, stellen ihre potenziellen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit ein ernstzunehmendes Problem dar. Die Medizinische Universität Wien (2023) stellte beispielsweise fest, dass Plastikpartikel im Gehirn das Risiko von Entzündungen, neurologischen Störungen oder sogar neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson erhöhen können.

Mit Plastikmüll verbinden wir vorwiegend die großen Mengen an Verpackungen im Hausmüll oder vielleicht den weit entfernten Plastikstrudel im Pazifik. Diese Bilder sind sichtbar und greifbar. Doch weitaus kritischer ist, dass nicht nur die Meere, sondern auch die Böden mit kaum sichtbaren Kunststoffpartikeln, mit Mikroplastik, durchsetzt sind.

Wo kommt das Mikroplastik her?

Im Jahr 2023 wurden über 3 Millionen Tonnen Kunststoffe im Bauwesen verbaut – das entspricht rund 122.000 voll beladenen LKWs. Eine Kolonne, so lang wie die Strecke von München bis Madrid. Und dabei sind bestimmte Produktgruppen wie Farben, Lacke, Fasern und Verpackungen im Baubereich noch gar nicht mitgerechnet. Das Bauwesen steht an sechster Stelle der Mikroplastikquellen in Deutschland. Um im Bild der LKWs zu bleiben: Das entspricht 386 voll beladenen Lastwagen mit Plastik, das vor allem auf Baustellen in die Umwelt gelangt. Ein Teil stammt aus der umweltoffenen Anwendung von z.B. Geotextilien oder Rasengittersteinen. Andere Quellen sind abwitternde Oberflächen.. Mit ihnen gelangen auch Additive wie Flammschutzmittel und Weichmacher in die Umwelt – Stoffe, die häufig gesundheits- oder umweltschädlich sein können. Zudem beeinflussen die in Kunststoffen gebundenen Additive deren Recyclingfähigkeit. Nicht zu vernachlässigen sind all die Kleinteile wie Dübel, Sockelleisten, Betonierzubehör, die mit dem Bauschutt auf den Deponien landen, gemeinsam mit Produkten wie Wandfarben, Putzen, Spachtelmassen oder Klebern, in denen Kunststoffe nicht auf den ersten Blick erkennbar (versteckt) eingesetzt werden.

Wo wird der Kunststoff eingesetzt?

Im Projekt „Wegweiser Kunststofffreies Bauen“ wurde u. a. den Fragen nachgegangen, wo und in welchen Mengen Kunststoffe im Bauwesen eingesetzt werden. Die ernüchternde Antwort: noch mehr und vielseitiger als erwartet und so wenig dokumentiert wie befürchtet.

Im Bauwesen werden sowohl hochspezialisierte Kunststoffe von hoher Qualität als auch unterschiedlichste Rezyklate verwendet. Im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft ist es besonders wichtig zu wissen, welcher Art der Kunststoff ist und welche, möglicherweise umwelt- und gesundheitsbedenklichen, Zusatzstoffe enthalten sind, die ein Recycling beeinträchtigen oder gar verhindern könnten. Dabei ist die Bandbreite der kritischen Zusatzstoffe nicht nur in alten Kunststoffen groß und reicht von Stabilisatoren aus Schwermetallen über Weichmacher aus Phthalaten und Imprägnierungsmittel mit PFAS bis hin zu mittlerweile verbotenen Flammschutzmitteln.

Natürlich gibt es Konstruktionen, die gänzlich kunststofffrei ausführbar sind, denn schließlich wurde schon vor der Erfindung von Kunststoffen gebaut und das auch durchaus dauerhaft. Mit heutigen Ansprüchen an Feuchteabdichtungen und Schnelligkeit im Baufortschritt lassen sich diese oft sehr handwerklichen Produkte und Konstruktionen selten vereinbaren. Heute werden meistens Kunststoffdämmstoffe, Kunststofffolien zur Abdichtung, Kunstharzbeschichtungen und viele andere kunststoffhältige Bauprodukte verwendet (Abb.1). Eine Verringerung und auch die saubere Trennbarkeit von Kunststoffen in Bauwerken sind möglich, insbesondere wenn man die Ansprüche hinterfragt und beispielsweise einen höheren Verarbeitungsaufwand oder längere Austrocknungszeiten wartungsfreundlicher Oberflächen in Kauf nimmt oder leicht lösbare Verbindungen in der Konstruktion wählt. Mit etwas Aufmerksamkeit sind interessante neuentwickelte Baustoffe ohne Kunststoffe zu finden wie zum Beispiel Dämmstoffe aus pflanzlichen und tierischen Fasern, biobasierte Anstriche oder Verbindungsmittel aus Metall.So kann die luftdichte Ebene auch mit lehmgetränktem Vlies hergestellt werden (Abb.2).

Im Projekt wurden Steil- und Flachdachaufbauten, Außenwände und erdberührte Außenwände exemplarisch untersucht. Fallstudien anhand realisierter Bauprojekte ergänzten die Untersuchungen. Die Baukonstruktionen und verwendeten Materialien wurden detailliert analysiert, um Einsparpotenziale hinsichtlich des Kunststoffeinsatzes zu identifizieren und alternative Lösungen aufzuzeigen. Betrachtet wurden die Bauteile in Bezug auf ihren Kunststoffanteil, ihre Rückbaufähigkeit und ihre Kreislauffähigkeit.

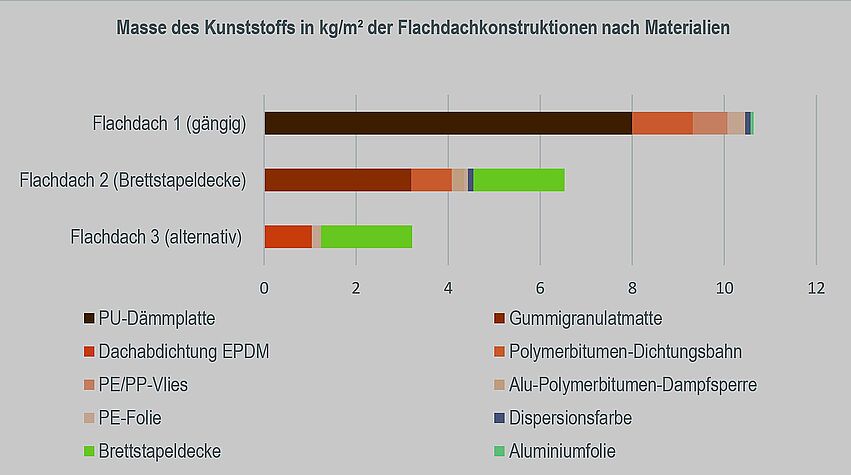

Zu bedenken ist, dass mit der Wahl von Konstruktionen oft auch bestimmte Bauprodukte gewählt werden. Z. B. werden massive Außenwände aus Beton oder Ziegel oft mit WDVS aus synthetischen Dämmstoffen kombiniert. Besonders deutlich ist dies bei Dachaufbauten: Ein Flachdach ist ohne Kunststoff(folien) im Normalfall nicht machbar, hingegen kann Kunststoff bei einem Steildach weitestgehend ausgeschlossen werden. Kunststoffmengen können aber auch bei Flachdachkonstruktionen verringert werden.

Auch wenn die Konstruktionsweise an sich nicht geändert werden kann oder soll, sind Optimierungen in Bezug auf den Kunststoffanteil möglich. Dies zeigt Abbildung 3, wo die Variante der mit Kork gedämmten Brettstapeldecke, abgedichtet mit einer EPDM-Folie mit einem Kunststoffgehalt von 3,22 kg/m2 im Gegensatz zu einem gängigen Flachdachaufbau mit Stahlbeton, Polymerbitumenabdichtung und PU-Dämmung 7 kg weniger Kunststoffe pro m² enthält. Das ist eine Einsparung von 69 M%.

Ansätze für den Umgang mit Kunststoffen

Im Projekt wurden Kriterien und Indikatoren entwickelt, die darauf abzielen, Transparenz zu schaffen und Entscheidungen leichter zu machen. Eine Einstufung verschiedener Bauprodukte erfolgte im Rahmen des Projektes und wird im Online-Werkzeug baubook dargestellt werden. Abgebildet werden Inhaltstoffe, aufgeschlüsselt nach Art und Menge, Ressourceneffizienz mithilfe von Ökobilanzdaten sowie die Kreislauffreundlichkeit und die potenzielle Kunststofffreisetzung im Produktzyklus.

Aus den Forschungsergebnissen kristallisieren sich die drei Strategien „Kunststoffvermeidung und Materialalternativen“, „Kreislaufwirtschaft“ und „Kompetenzaufbau und Wissenstransfer“ als Lösungsansätze für Planungsbeteiligte und Entscheidungsträger:innen heraus. Kurz gefasst hier

7 Ansätze für den Umgang mit Kunststoffen

• Kunststoffvermeidung durch vorausschauende Konstruktionsplanung und Materialwahl

• Kontrollierter Einsatz von Kunststoffprodukten

• Funktionalität, Schadstofffreiheit und Kreislauffähigkeit der Produkte beachten

• Konstruktive Maßnahmen für eine bessere Wiederverwertung setzen

• Rückbau- und Recyclingfähigkeit von Gebäuden mitdenken

• Kompetenzen aufbauen und Wissen kommunizieren

• Förderung durch Nachfrage

Die in der europäischen und den nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategien skizzierten Maßnahmen, die auf längere Lebensdauern, weniger Abfall und mehr Vermeidung der Freisetzung von Treibhausgasen abzielen, gelten auch im Bauwesen und dort auch für Kunststoffe. Insbesondere im Hinblick auf die Problematik von Mikroplastikeintrag in Wasser, aber auch Boden und Luft.

Ein bewussterer Umgang mit dem so leicht verfügbaren und verführerischen Material würde schon helfen. Für ambitionierte Planer:innen und Entscheidungsträger:innen und alle Interessierten wird ein Leitfaden erstellt, aus den Informationen, Hintergründen und Lösungen, die im Projekt „Wegweiser kunststofffreies Bauen – Analyse der Gefahren und Risiken von Kunststoffen über den gesamten Lebenszyklus von Bauprodukten“, gefördert von Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung, erarbeitet wurden.

Projektdaten

Projekttitel

Wegweiser kunststofffreies Bauen – Analyse der Gefahren und Risiken von Kunststoffen über den gesamten Lebenszyklus von Bauprodukten

Projektnummer: 10.08.18.7-22.24

Projektbeginn: 03.2023

Projektende: 08.2025

Projektteam

Hochschule München, Fachgebiet Bauklimatik (Projektleitung): Prof. Dr. Natalie Eßig, M. Eng. Franziska Pichlmeier

IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH: DI Astrid Scharnhorst, Barbara Bauer

baubook GmbH: Mag. Hildegund Figl, Andreas Krenauer

Forschungszeitraum

März 2023 – August 2025

Fördergeber

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.