Gebäudesektor und Bauwirtschaft verursachen geschätzte 37 % der weltweiten energie- und prozessbedingten CO2-Emissionen. Zudem werden rund 50 % aller entnommenen Ressourcen für die Gebäudeerrichtung benötigt. Auch der massive Einsatz von nur mittels downcycling wiederverwendbaren bzw. von zu deponierenden Materialien in den letzten Jahrzehnten stellt den Bausektor vor große Herausforderungen und Belastungen. Gleichzeitig landet eine erhebliche Menge an Aushubmaterial nach oft langen Transporten auf Deponien. Dabei handelt es sich meist um über viele Jahrtausende entstandenen Boden, der ohne hohen Energieaufwand als Baumaterial verwendet werden kann.

Ziel des Projektes LehmKur ist die Schaffung von Planungs- und Datengrundlagen für die Errichtung von mehrgeschossigen Wohngebäuden in innovativer Bauweise unter Einsatz von Aushubmaterial.

Bislang kam die Stampflehmbauweise aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes nur für repräsentative Gebäude zum Einsatz. Ziel ist, Stampflehm auch im großvolumigen Wohnbau einzusetzen. Durch Nutzung von Material direkt vor Ort und Reduktion des Transportaufwandes können Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen gering gehalten werden. Zudem ist Lehm uneingeschränkt wiederverwendbar.

Die Reduktion von transportinduzierten CO2-Emissionen, Abfallaufkommen auf der Baustelle und des Einsatzes CO2-intensiver Baustoffe durch die Nutzung von Aushubmaterial als Baustoff unterstützt die nationalen Bestrebungen bei der Erreichung der Klimaziele.

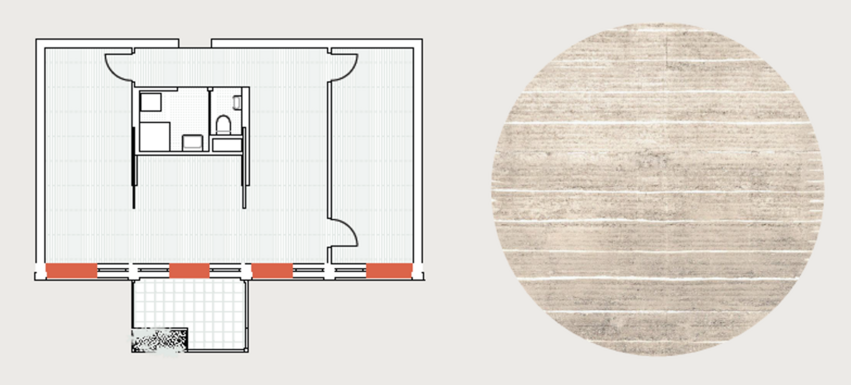

Die Architekturbüros WUP und g.o.y.a. haben gemeinsam mit dem Bauträger GEWOG einen vom wohnfonds_wien ausgeschriebenen Wettbewerb für ein Baufeld in der Kurbadstraße gewonnen. Es soll dabei eine innovative Bauweise zum Einsatz kommen: Eine tragende Struktur aus sparsam eingesetztem Stahlbeton mit nichttragenden Holz-Stampflehmbauteilen als wandbildendes Material, das die Funktion des Wärme-, Schall- und Brandschutzes übernimmt. Diese Bauweise ermöglicht eine Reduktion der baustoffbedingten CO2-Emissionen bei gleichzeitiger Erhöhung der Behaglichkeit im Innenraum.

Die geplante Vorgehensweise setzt eine intensive Auseinandersetzung mit logistischen, bauphysikalischen, materialtechnologischen und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen voraus, die im Rahmen des Forschungsprojektes bearbeitet werden sollen.

Die im Projekt erlangten Erkenntnisse sollen Basis für weitere in dieser Bauweise errichtete Gebäude sein. Die Begleitung des Vorhabens mit bauökologischen Berechnungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ausführungsvarianten zeigt mögliche Hebel zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei der Wahl von Baumaterialien im Geschoßwohnungsbau.